CULTO DI SAN MICHELE

Diffuso in Italia dall'Oriente, specie in luoghi elevati e solitari, fu portato quassù forse fin dai secoli VI e VII. I Longobardi celebrarono il glorioso Arcangelo per oltre un secolo. Il loro ricordo è segnato soprattutto nella toponomastica locale: avevano infatti come protettori S. Michele, S, Pietro, S. Ambrogio; ai piedi fortificarono le "Chiuse", dove però furono sconfitti da Carlo Magno nel 773. I Carolingi non lasciarono ricordo quassù, ma la loro scomparsa, alla fine del secolo IX, fu causa di tali sconvolgimenti da permettere ai Saraceni l'invasione delle Alpi Occidentali e probabilmente l'occupazione del Pirchiriano. Il loro nome rimase al "Truc Sarasin" (la Bonaria). Fra tante rovine, la chiesa andò acquistando il potere di esercitare sui propri fedeli il potere civile; fu in tal modo che il Pirchiriano passò al Vescovo di Torino.

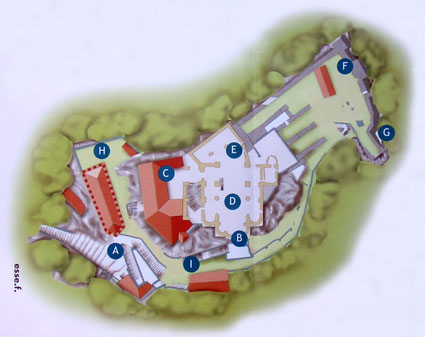

LA SACRA

Sul finire del X secolo la vetta del monte sta per avere un suo nome: vi giungono i monaci. Primo fra essi un discepolo di San Romualdo, San Giovanni Vincenzo, che iniziò quassù la vita eremitica camaldolese, per tornate poi ancora nelle Celle del monte di fronte, il Capraso, dove morì nell'anno 1000.

Intanto sul Pircchiriano si stabilivano i monaci benedettini: la Cronaca del monastero, dopo aver descritto la leggendaria edificazione e consacrazione d'una prima chiesetta per opera angelica - dando il nome di Sacra (la consacrata) esteso poi alle successive costruzioni - narra del penitente Ugo di Montboissier che vi fabbrica un monastero e lo affida a cinque benedettini. Siamo negli anni 983-87 quando comincia la storia di questa abbazia benedettina, che continuerà fino al 1622. La governarono 27 abati monaci cui successero malauguratamente 26 Commendatari. Dalla fondazione a metà 1200 l'abbazia visse il suo periodo migliore; seguì mezzo secolo di decadenza, mentre dal 1300 al 1360 la vita si rinnova sotto il prudente governo degli abati Guglielmo III di Savoia, Rodolfo di Mombello, Ugone di Marbosco. A seguito dei gravissimi disordini dell'abate Piero di Fongeret, il Conte Verde Amedeo VI ottenne da Papa Urbano VI l'istituzione della Commenda. Dal 1381 al 1622 i monaci furono governati da Priori, mentre gli abati commendatari, sempre lontani dal monastero, ne godevano le rendite. Uno di essi, il Cardinale Maurizio di Savoia, nel 1622 convinse Papa Gregorio XV a sopprimere il monastero, abitato ormai soltanto da tre monaci uno dei quali cieco! La gestione passa quindi alla Collegiata dei Canonici di Giaveno appositamente eretta.

POSSEDIMENTI

Straordinariamente numerosi in Francia e Spagna, nella Savoia e in Piemonte, in Lombardia e nelle Puglie, con dominio feudale sulla bassa Val di Susa e Valsangone. Ancora nel 1697 la Sacra possedeva 176 territori con diritti spirituali, amministrativi, civili e penali.

ASSALTI E ROVINE

Il Vescovo di Torino Cuniberto, nel 1076 scaccia dal monastero il santo abate Benedetto II ed i suoi monaci; ci furono devastazioni per un grave incendio sotto l'abate Rodolfo di Monbello (1325-1359); bande inglesi dell'avventuriero Guglielmo Bosons, al soldo di Filippo d'Acaia, saccheggiarono il luogo; le guerre tra Francia e Spagna fecero del monastero un baluardo disputato, che nel 1629 fu in parte distrutto dai francesi di Richelieu; così fecero le truppe del Catinat nel 1693 e ancora i francesi nel 1706, che ridussero il monastero nuovo alle rovine che vediamo oggi; le costruzioni adiacenti la "porta di ferro" formavano, fin dal secolo XII, uno sbarramento difensivo, vigilato a turno dagli uomini del feudo abbaziale.

I PADRI ROSMINIANI

Dopo 600 anni di vita benedettina, la Sacra restò quasi abbandonata per oltre due secoli! L'abitavano un cappellano e un romito. Nel 1836 Re Carlo Alberto ottenne che Papa Gregorio XVI vi collocasse la congregazione religiosa fondata da Antonio Rosmini: il 22 ottobre 1836 un nutrito gruppo di Rosminiani si stabilì alla Sacra portandovi il noviziato. Il 25 dello stesso mese venivano traslate lassù, dal Duomo di Torino, le salme di 24 Reali di Casa Savoia, ora tumulate in grevi sarcofagi di pietra. I Padri Rosminiani rimasero alla Sacra anche dopo che l'iniqua legge dell'incameramento dei beni ecclesiastici nel 1867 spogliava la comunità religiosa dei pochi averi che le avrebbero garantito un dignitoso sostentamento e, all'edificio, un minimo di manutenzione. I Padri Rosminiani vi sono tuttora. Oggi le mura sacrensi echeggiano d'un insolito fervore di iniziative, favorito dalla visita del Papa (14-7-1991), promosso e confortato dalla presenza di tanti volontari, sostenuto da enti pubblici e privati, soprattutto dalla Regione, dopo che con la legge speciale del 21-12-1994 ha riconosciuto "la Sacra Monumento simbolo del Piemonte".

SEPOLCRO DEI MONACI

Si tratta dei resti d'un antico tempietto, chiamato Sepolcro dei Monaci perchè ritenuto una cappella cimiteriale, ma appare più realistica oggi l'ipotesi che vede in quella cappella, a forma ottagonale, la riproduzione del Santo Sepolcro, quasi un anticipo ai pellegrini del Sepolcro di Gerusalemme; un luogo quindi di forte evocazione della morte e resurrezione del Cristo, ma anche un richiamo alla Gerusalemme celeste più ancora che a quella terrestre.

Lo stesso monastero, che si erge oltre il Sepolcro, diventa simbolo e anticipazione di una civiltà nuova o terra promessa.

IL MONASTERO

Spettacolare costruzione che fascia tutta la vetta rocciosa del Pirchiriano. Iniziata negli ultimi anni del 900, attorno a una chiesetta tricora dedicata all'Arcangelo San Michele, fu continuata, nel corso di quattro secoli (dal XI al XIV), divenendo uno dei più celebri monasteri benedettini d'Europa.

INGRESSO

Siamo di fronte alla parte più imponente dell'abbazia. Il massiccio di questa facciata (41 metri d'altezza) è rotto dalla combinazione coloristica e geometrica delle linee rette del basamento grigio-ferrigno con le curve piene della chiesa verdognola, coronata dall'abside centrale e da quel trionfo di galleria ed archetti (i viretti) che è fra i migliori esempi di logge absidali romaniche.

I monaci di San Benedetto intrapresero il ciclopico lavoro di basamento nella prima metà del XII secolo, per erigervi sopra la grande chiesa a cinque absidi.

SCALONE DEI MORTI

Dal piano d'ingresso si raggiunge la chiesa attraverso un ampio e ripido scalone. Superati i primi scalini, si lascia a sinistra un pilastro di oltre 18 metri che sostiene il pavimento della sovrastante chiesa; a destra emerge una larga roccia verdognola che si perde nel muro di fronte; si notano ancora archi arditi, tombe e ampie nicchie dalle quali apparivano, fino ai recenti restauri, scheletri di monaci, da cui il nome di Scalone dei Morti. Vi domina il silenzio dei secoli.

PORTA DELLO ZODIACO

Si trova in cima al ripidissimo scalone dei morti. Delicato lavoro di Maestro Nicolao, famoso scultore del XII secolo, è formato da frammenti marmorei.

Sullo stipite di destra, per chi sale, appaiono i segni dello zodiaco e su quello di sinistra altre costellazioni; vi si ammirano ancora eleganti colonnine, con capitelli simbolici (donne che si strappano i capelli, donne che allattano serpenti, tritoni, leoni con testa e code di drago).

ULTIMA RAMPA ALLE CHIESE

E' una solenne scala in pietra verde, sotto il gioco di quattro imponenti contrafforti e archi rampanti progettati dall'architetto D'Andrade e ultimati nel 1937. Di qui lo sguardo si apre ad una delle più belle vedute della pianura torinese.

PORTALE D'INGRESSO ALLA CHIESA

Oltre uno spazioso ripiano, sta l'artistico portale romanico in pietra grigia e verde: tutto archi, spigoli e cordoni sostenuti da semi-colonnine a capitelli floreali. In alto il gocciolatoio che terminava con la testa di monaco incappucciato e quella di un ragazzo, oggi scomparsa. A destra e a sinistra, le colonnine con archetti trilobati, resti del portico che proteggeva il portale. I battenti, eseguiti nel 1826, mostrano le armi di San Michele Arcangelo e il diavolo in forma di serpente ma con volto umano.

LAPIDI ROMANE

Si tratta di materiale che risale ai tempi dell'Impero di Augusto. Meglio conservata è la lapide di Surio Clemente sulla cui base in tempi successivi furono scolpite rozze figure sacre che contrastano con i fini rilievi pagani: la si trova murata a sinistra del portale della chiesa, in alto.

INTERNO DELLA CHIESA

E' il risultato più grandioso degli ultimi restauri, compiuti nel 1937 con la ricostruzione della volta centrale a crociera. Chiesa a tre navate eretta in parte sul monte, la cui cima affiora sotto il primo pilastro a sinistra; per il resto, ad est, sostenuta dall'imponente basamento. Il suo insieme mostra il progressivo trasformarsi dell'arte romanica in gotica dal secolo XII al XIII. Nella cornice strombata del finestrone absidale, le figure dei profeti maggiori (Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele), mentre la base è occupata dalla scena dell'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria: particolare attenzione merita il volto e l'atteggiamento dell'Annunciata, carico di intensa spiritualità e mistica dolcezza. Sopra le lesene absidali, i quattro evangelisti con i loro simboli (da destra Matteo, Marco, Luca, Giovanni).

TRITTICO DI DEFENDENTE FERRARI

E' quanto di meglio si conservi alla Sacra, appeso ora alla parete ovest del Coro Vecchio. Nel centro domina, in piedi, una delicata Madonna che allatta il Bambino Gesù, dagli occhietti vivi e un po' allarmati. I pannelli laterali rappresentano l'uno San Michele Arcangelo e l'altro San Giovanni Vincenzo con il committente Urbano di Miolans. Alla base, una squisita predella, su cui l'autore dipinge la Visitazione di Maria, la Natività del Bambino Gesù e l'Adorazione dei Magi.

PRIMITIVO SANTUARIO DI SAN MICHELE

E' composto di tre sacelli absidali, riposti entro un cantuccio, il più remoto della grandiosa mole sacrense, là dove i piedi del pellegrino posano sul culmine del monte Pirchiriano e più percepiscono la sacralità del luogo. Le ipotesi circa la loro origine si fanno numerose, si intrecciano e restano tali, mentre le fonti mancano o sono incerte. Ma gli studiosi concordano nell'individuare qui la struttura prima della Sacra ed il momento storico originario del suo culto a Michele. La più vasta e con parte di fondo in viva roccia è un ampliamento delle altre due: la sua costruzione risale a fine 900 ed è opera degli angeli e di San Giovanni Vincenzo. Siamo nel luogo più sacro della Sacra.

AFFRESCO DELLA MADONNA ASSUNTA

E' il più grande affresco che si conserva alla Sacra, dipinto nel 1505 sulla parete sinistra per chi entra in chiesa. E' opera in gran parte di Secondo del Bosco di Poirino, e vi si ammira una devota sepoltura di Gesù, la dormitio di Maria (soggetto piuttosto raro), in alto la Madonna Assunta.

AFFRESCO DELLA LEGGENDA

Si trova sulla parete destra del Coro Vecchio e riassume la storia, mista a leggenda, della fondazione del Santuario: Angeli e colombe che trasportano le travi dal monte Caprasio alla cima del Pirchiriano, per la costruzione della prima chiesetta a San Michele; nel centro il Vescovo di Torino Amizzone che sale da Avigliana e trova la chiesa già consacrata dagli Angeli; in basso a sinistra il corteo di Ugo di Montboissier che da Susa si dirige verso il Pirchiriano per fondarvi il monastero.

ROVINE DEL MONASTERO NUOVO

Dal terrazzo adiacente la Chiesa, lo sguardo si posa sui resti di imponenti ammassi di pietre: sono le rovine del grande monastero costruito fra il XII e il XV secolo. Il grandioso edificio a cinque piani, che oggi mostra solo muraglioni enormi, archi terrificanti, pilastri e barbacani spettacolosi, termina sul precipizio del monte con la cosiddetta Torre della Bell'Alda.

TORRE DELLA BELL'ALDA

La si scorge da molto lontano, isolata dal resto del monastero: diede corpo alla fantasia popolare che volle spiccato da lì il salto della Bella Alda, per sfuggire a soldati di ventura, la giovinetta si buttava nel sottostante burrone rimanendovi illesa. Volle riprovarci per vanità e denaro, ma il suo corpo si sfracellò contro le fonde scogliere. Nel 1699 lo storico Gallizia scriveva: "Tanto ci raccontavano i vecchi che erano coetanei ai tempi né quali ciò successe".