|

Il Campini Caproni - primo aereo a reazione italiano

|

|||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

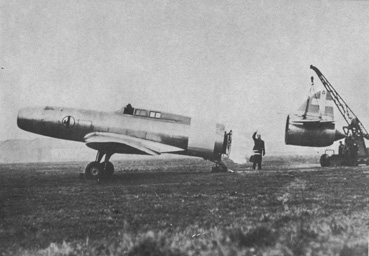

Il 30 aprile 0940, dal campo di aviazione di Taliedo a Milano, dove sorgevano le officine Caproni, si levava in volo, pilotato dal Col. Mario De Bernardi, il Campini Caproni, primo aereo a reazione italiano e primo del genere a volare pubblicamente nel mondo. Solo a guerra finita si seppe infatti che poco meno di un anno prima aveva volato in gran segreto, in Germania, un velivolo analogo.

Il progettista ing. Secondo Campini lavorava ai problemi della propulsione a reazione da molti anni, ed in particolare il progetto di queso velivolo era del 1935-36. Da tempo anche l'ing. Campini aveva studiato e progettato dei motori a turbina, analogamente a quanto fatto in quei tempi all'estero ed in particolare in Germania ed in Inghilterra, ma per il primo esperimento di volo a reazione preferì servirsi di un complesso motore, che potrebbe definirsi un compromesso. Per azionare il compressore che doveva aspirare e comprimere l'aria necessaria a fornire la spinta, installò infatti un normale motore a pistoni. I motivi di questa scelta furono vari: non si volle sovrapporre ai problemi inerenti al nuovo tipo di propulsione (che poteva creare anche dei problemi di governo del velivolo), quelli relativi ad un tipo di motore totalmente nuovo e non sufficientemente sperimentato, come sarebbe stato un motore a turbina. Si deve ricordare a questo proposito che la situazione della nostra industria motoristica dell'epoca non era molto brillante; la carenza cronica di materie prime poneva la nostra siderurgia in stato di inferiorità rispetto ad altri paesi, specie per ciò che concerne la tecnologia dei materiali speciali; e di materiali speciali i sempre più potenti motori di aviazione ne richiedevano tanti: così che ne soffriva in particolare modo proprio la sperimentazione di nuovi motori di progettazione nazionale. Spesso per la necessità di ricercare i materiali adatti a resistere alle alte sollecitazioni richieste, specie termiche, i tempi dedicati alla messa a punto di questi motori si protraevano troppo a lungo. Fu proprio a causa di questo, ad esempio, che la nostra Arma Aerea nel corso della seconda Guerra Mondiale dovette lasciare in disparte certi pur ottimi progetti di motori italiani, per adottare motori costruiti su licenza tedesca. La sperimentazione era stata fatta dalla casa progettista ed i materiali da impiegare venivano dalla stessa fissati. Queste considerazioni suggeriscono pertanto una conclusione: sarebbe stato un inutile spreco di tempo attendere la costruzione e sperimentazione dei motori a turbina, per far volare un velivolo che voleva essere solo sperimentale ed il cui scopo era solo quello di dimostrare la validità di una formula; la scelta dell'ing. Campini appare dunque logica e tutte le critiche che da più parti si sono poi volute avanzare a questo velivolo e tutti i tentativi di negarne la validità, appaiono inutili. Di concreto rimane un fatto: l'ing. Campini fece volare un aereo a reazione appena un anno dopo i tedeschi e un anno prima dei preparatissimi ed attrezzati inglesi e vide per di più confermati dalle prove pratiche quasi tutti i dati teorici calcolati. Se poi gli studi tanto faticosamente condotti non poterono dare all'Italia i frutti di questo primato, questo è da ascrivere esclusivamente al precipitare degli eventi bellici ed alle loro conseguenze. |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| Il velivolo La costruzione è completamente metallica; l'ala ha pianta ellittica, la fusoliera a sezione quasi perfettamente circolare per quasi tutta la sua lunghezza. Il carrello retrattile nello spessore dell'ala. La cabina di pilotaggio, munita di due posti in tandem, è pressurizzata. |

|||||||||||||||||||

|

Il sistema di propulsione

Nella parte anteriore della fusoliera vi è un compressore a tre stadi, munito di 54 palette a passo regolabile in volo e capace di un regime di rotazione di 18.000 giri/minuto. Detto compressore è azionato da un normale motore a pistoni Isotta Fraschini da 900 H.P. L'aria aspirata attraverso l'apertura anteriore della fusoliera viene avviata al compressore, attraverso un condotto dinamico, verso l'estremità posteriore ed accelerata sino alla sua espulsione attraverso un ugello di scarico. Si ottiene così una spinta a getto freddo, capace di imprimere al velivolo una velocità di oltre 200 Km/h. Per ottenere un incremento di spinta e quindi maggior velocità, il velivolo è munito di un'apparecchiatura assimilabile nel suo funzionamento ai moderni post-bruciatori. Prima dell'ugello di scarico, un bruciatore di forma anulare espelle del carburante nebulizzandolo: questo viene incendiato provocando così un surriscaldamento della massa gassosa in movimento verso l'ugello di scarico; questo surriscaldamento provoca l'espansione di questa massa e quindi una sua maggior accelerazione: si ottiene così l'aumento della spinta. |

|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

apertura alare:

lunghezza: superficie alare: peso a vuoto: peso totale: spinta: consumo previsto: velocità al suolo: velocità a 10.000 metri: |

m 16 m 12,95 mq 36 Kg 3.640 Kg 4.217 Kg 750 Kg/h 0,25 per Kg/spinta Km/h 400 (calcolata e misurata) Km/h 800 (calcolata) |

||||||||||||||||||

|

I voli di collaudo

Dopo il primo volo il Col. De Bernardi compì numerosi altri voli nel cielo della Lombardia, a varie quote e velocità, con e senza post-bruciatore in funzione. In alcune prove furono reggiunti e superati i 400 Km/h di velocità. I limiti del motore ausiliario Isotta Fraschini, che aveva una quota di ristabilimento della potenza piuttosto bassa, impedirono di effettuare prove oltre i 4.000 metri di quota; non si poterono pertanto controllare i risultati a quote alle quali certamente il sistema propulsivo avrebbe dovuto dare i risultati più appariscenti. Finito il ciclo di collaudi presso la ditta costruttrice, il 30 novembre 1941 il velivolo venne trasferito in volo da Milano a Roma, con atterraggio all'aeroporto di Guidonia (a quel tempo Centro Sperimentale della Regia Aeronautica). Questo volo assume comunque un'importanza storica in quanto si tratta del primo volo di lunga durata compiuto da un aereo a reazione. Ai comandi era sempre naturalmente Mario De Bernardi, che aveva come passeggero l'ing. Giovanni Pedace. E' da ricordare che in questo volo fu trasportato un sacco di posta. |

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

Le prove a Guidonia Al centro sperimentale si inizia così un ciclo di collaudi ufficiali da parte della Regia Aeronautica, intesi a saggiare le reali possibilità della formula che naturalmente era vista con un certo scetticismo da taluni. Le prove furono caratterizzate da vicende alterne, dovute ad alcuni inconvenienti riscontrati nel motore a pistoni e nel carrello (fu anche effettuato un atterraggio su una ruota sola per il bloccaggio di una gamba del carrello) e si protrassero dall'aprile al settembre del 1942. Fra tutti i dati raccolti nel corso di queste prove possono essere citati i seguenti: velocità a 1.000 metri di quota: Km/h 292 velocità a 3.000 metri di quota: Km/h 359. Superiori al previsto risultano i consumi di carburante. La serie di collaudi, pur se ostacolata da inconvenienti estranei ai principi del velivolo, poté sostanzialmente dimostrare la bontà della formula e la quasi totale rispondenza dei dati teorici con quelli pratici, almeno per quanto concerne le prove che si poterono effettuare. Pertanto sia il Ministero che la Caproni furono d'accordo sull'interrompere il ciclo di collaudi, mentre presso il Ministero venivano presi in esame i progetti successivi che l'ing. Campini aveva presentato e riguardanti questa volta velivoli non più sperimentali ma operativi. |

||||||||||||||||||

| Link: Museo della scienza e della tecnica www.regiamarina.net www.aerei-italiani.net Museo Vigna di Valle Link |

|||||||||||||||||||

|

I successivi progetti dell'ing. Campini

I primi due progetti presentati riguardavano un velivolo monoplano ad ala bassa per impiego caccia ed uno analogo per impiego bombardamento. La formula era simile e così impostata: due unità Campini nelle ali, i cui compressori venivano azionati da un motore D.B.605 posto in fusoliera. Per il velivolo da caccia era previsto un armamento di 4 mitragliere e 2 cannoncini, mentre per il bombardiere, a questo armamento si aggiungeva un carico di 1.000 Kg di bombe. Le velocità previste erano rispettivamente di 700 e 650 Km/h a 6.000 metri e di 800 e 750 Km/h a 10.000 metri. Nello stesso periodo di tempo sembra siano stati avviati dei contatti, tramite il Ministero, con altre ditte costruttrici italiane, per l'installazione di unità Campini, su velivoli già progettati ed in via di realizzazione. Dopo queste prime proposte venne avanzato dall'ing. Campini e dalla Caproni un progetto più completo ed interessante, in cui le unità Campini poste nelle ali avrebbero dovuto essere azionate non da uno ma da due motori da 1350 hp. La velocità massima di un siffatto velivolo era stata calcolata nell'ordine di 900 Km/h a 10.000 metri di quota, con un carico di 1.500 Kg di bombe. Particolare interessante di questo progetto era che, senza alcuna modifica strutturale, si sarebbero potute installare due turbine a combustione Campini, non appena fossero state approntate, portando così la velocità oltre i 1.000 Km/h ed il carico di bombe a 3.000 Kg, con un'autonomia prevista di 4.000 Km. I motori a turbina dell'ing. Campini, la cui costruzione era già stata avviata alla Caproni, dovevano fornire una potenza di 3.500 hp con un peso di 1.200 Kg. La costruzione fu interrotta prima che potesse giungere al collaudo a causa degli eventi del settembre 1943. |

|

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

Mario De Bernardi Nato a Venosa (Potenza) il 1° luglio 1893 ottenne il brevetto di pilota nel 1914. Nel corso della Prima Guerra Mondiale fu dapprima a Piacenza, in forza alla prima squadriglia, quindi fu inviato a Cascina Costa come istruttore. Nel 1916 passa alla 75a Squadriglia Caccia e qui abbatte il primo velivolo nemico sul cielo di Verona. Richiamato dal fronte viene inviato a collaudare i velivoli Pomilio. Nel 1917 ritorna al combattimento nei ranghi della 91a Squadriglia comandata da Francesco Baracca e qui termina la guerra con all'attivo 9 velivoli abbattuti ed una medaglia d'argento al V.M. Dopo la guerra comanda i campi sperimentali di Furbara, Montecelio e Vigna di Valle. Nel 1926 sul Macchi M39 vince a Norfolk la Coppa Schneider e conquista i primati mondiali di velocità assoluta su 100 e 200 Km alla media di 396,6 Km/h. Nel 1927 a Venezia porta il primato di velocità dapprima a 479,2 Km/h e poi a 512,776 Km/h (primo uomo a passare il limite dei 500 Km/h). Lasciata l'Aeronautica Militare, diviene consulente tecnico e collaudatore presso la Caproni. Continua però a partecipare a gare internazionali, specialmente di acrobazia e una delle sue più brillanti vittorie è la conquista nel 1931 a Cleveland, battendo i forti americani. Dopo la guerra realizza un piccolo velivolo, chiamato da Lui Aeroscooter. E' proprio al rientro da un volo con questo apparecchio, che il giorno 8 aprile del 1959 viene colto da malore. Riesce a portare a terra il velivolo, ma muore prima che si possa prestargli soccorso. Mario De Bernardi ha lasciato nella storia del volo una traccia incancellabile, per il suo spirito pionieristico, la sua grande passione e la sua grande perizia di pilota e tecnico. |

||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

|

I voli a reazione nel mondo

giugno 1939 - Germania Compie dei brevissimi voli (poco più che dei salti) l'HE 176 munito di motore a razzo. Il tempo di funzionamento del motore era di 50 secondi. agosto 1939 - Germania Vola l'HE 178 munito di motore a turbina aprile 1940 - Italia Vola il Campini Caproni aprile 1941 - Germania Vola l'HE 280 V, primo velivolo da impiego bellico munito di due turbogetti. maggio 1941 . Gran Bretagna Vola il Gloster G 40 munito di turbogetto Whittle luglio 1942 - Germania Vola il ME 262, caccia bimotore ottobre 1942 - Stati Uniti Vola il Bell P 50 Airacomet |

|||||||||||||||||||